内蒙古自治区兴安盟的非遗之美,既有草原牧歌的豪迈壮阔,亦不乏农耕文明的细腻绵长。兴安盟共有国家级非物质文化遗产代表性项目7项,自治区级非物质文化遗产代表性项目79项,盟级非物质文化遗产代表性项目258项。这些草原非遗瑰宝,闪耀着游牧文明与农耕智慧交融的光芒,讲述着各民族和谐共生的温情故事。

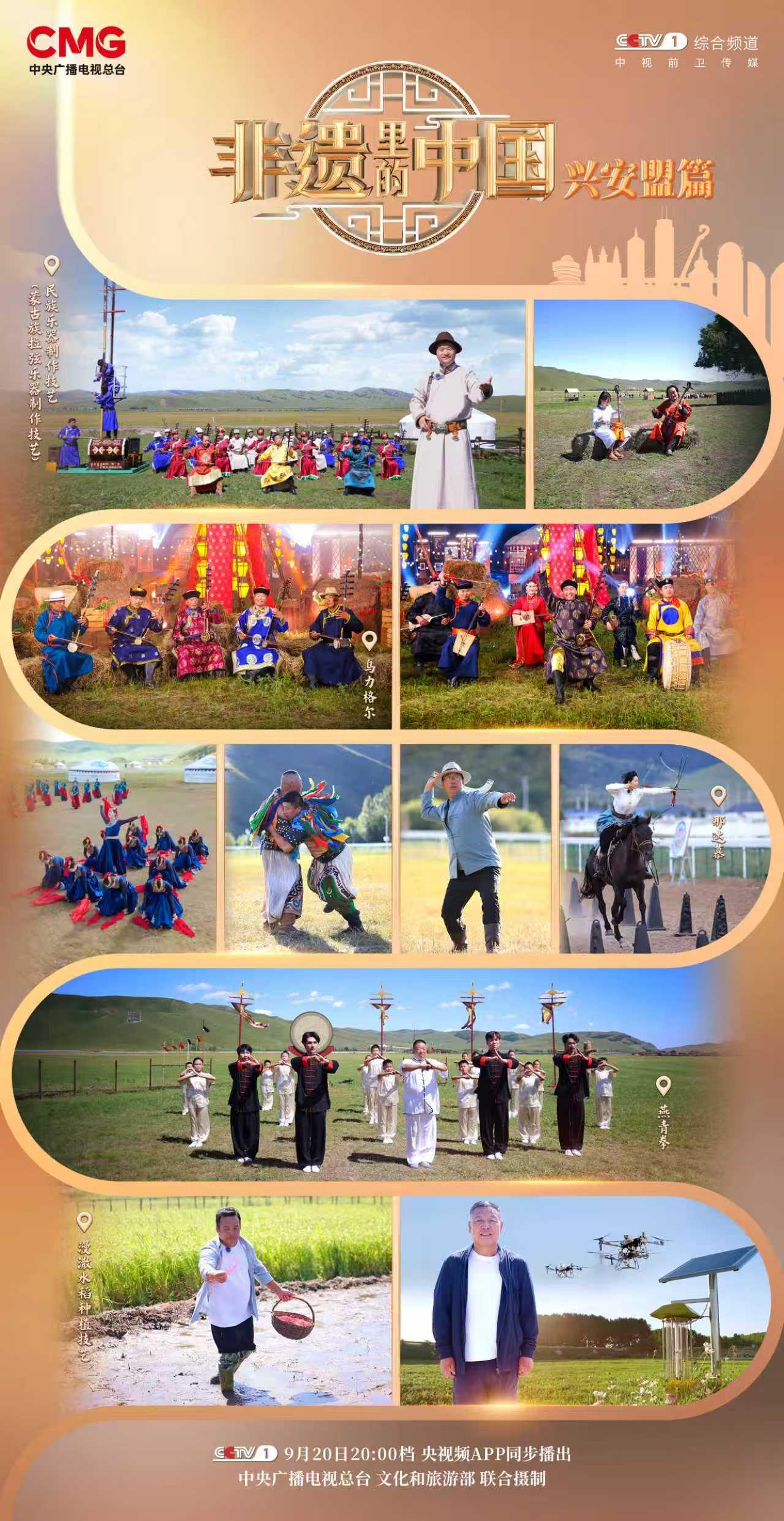

由中央广播电视总台与文化和旅游部联合摄制的大型文化节目《非遗里的中国》兴安盟篇将于9月20日20:00档在总台综合频道(CCTV-1)播出,央视频全网独家首播。

本期节目将走进内蒙古自治区兴安盟,总台主持人龙洋,中国文物学会专家委员会主任、故宫博物院学术委员会主任单霁翔,以及演员赵雅芝,将沉浸式体验那达慕、燕青拳、民族乐器制作技艺(蒙古族拉弦乐器制作技艺)、漫潵水稻种植技艺、乌力格尔等20余项草原非遗的独特魅力,展开一场跨越草原与田野、传统与未来的文化对话。

那达慕

那达慕是蒙古族传承千年的传统盛会,承载着草原民族的豪情与智慧,是草原儿女表达丰收喜悦和凝聚社群的重要载体。那达慕以赛马、射箭、搏克(摔跤)“男子三艺”为核心,也包含套马、摔马、掷布鲁等传统文化娱乐活动,近几年还引进了射击、球类等现代体育比赛项目。

蒙古族搏克,既有“一跤定胜负”的激烈,也有“不伤对手、点到为止”的温情,选手身着传统服饰,鹰步舞出场、长调三唱后角力,体现“以力相搏、以礼相待”的草原哲学;掷布鲁源自狩猎技能,比赛分为投远和投准两种,展现手眼合一的极致控制;科尔沁哈日靶女子骑射30米速射,再现“马背民族”的飒爽英姿……

△那达慕——掷布鲁

△那达慕——掷布鲁

△那达慕——科尔沁哈日靶

△那达慕——科尔沁哈日靶

近年来,内蒙古兴安盟以那达慕盛会为媒,形成了具有鲜明特色的文旅生态,实现了“体育搭台、文化唱戏、旅游赋能”的深度融合与创新发展。2025年的那达慕大会以“草原休闲游 天天那达慕”为主题,来自世界各地的运动员和游客带着竞技热情而来,循着民俗风情而至,5天时间吸引63万人次参与,成为跨越山海、连接中外的文化桥梁。

燕青拳

燕青拳起源于唐宋,发展于明清时期的中原地区,后随人口迁徙与文化交流传入内蒙古。在草原文化的浸润下,燕青拳逐渐融合了蒙古族摔跤、骑马等运动的刚劲特质,形成了兼具南北武学风格的独特流派,成为内蒙古地区极具代表性的传统武术项目。

燕青拳讲究“轻灵敏捷、刚柔并济”,拳术、器械、功法、暗器四大体系完备。徒手技艺方面“快、准、巧”,能够做到单掌开石,既有直拳、摆拳的刚猛之力,又有掌法、指法的灵活运用,还有实战搏击中的各种技法;器械功夫上,长枪扎悬挂的陶罐,3米外“爆罐”命中……一招一式、一器一械,尽显独特的武学魅力。

燕青拳不仅是强身健体的技艺,更承载着“尚武崇德、自强不息”的精神。燕青拳第28代传人燕华5岁开始练武,60余年的习武生涯里,他开设武馆教学,推动“非遗进校园”“非遗进社区”,不仅提升了燕青拳的知名度,也让传统武术文化以更鲜活的形式被更多人接受和喜爱。

民族乐器制作技艺

(蒙古族拉弦乐器制作技艺)

民族乐器制作技艺(蒙古族拉弦乐器制作技艺)可追溯至数百年前,最初牧民们利用草原上的天然材料手工制作简单的乐器,用于伴随民歌演唱、舞蹈表演,随着时间推移,制作工艺不断完善,逐渐形成了一套完整、精细的技艺体系。这些乐器不仅是音乐演奏的工具,更承载着情感与生活记忆,是草原文化传承的“活化石”。

民族乐器制作技艺(蒙古族拉弦乐器制作技艺)的精妙之处,藏在每一个细节里。如马头琴制作涵盖选料、绘图、琴箱制作、琴杆和马头制作、抛光打磨、上漆、装配、调试等多道工序,在选料时,云杉木声音清亮适合做面板、枫木声音沉适合做琴杆;马头的制作则讲究“形神兼备”,要“立马有静,奔马有势”;最后的调试更是“匠心活”,工匠需反复弹奏、调整琴弦松紧,直到乐器发出“浑厚悠扬、如草原长风”的音色才算完工。

在“中国四胡艺术之乡”兴安盟,民族乐器制作技艺(蒙古族拉弦乐器制作技艺)已成为富民产业,传承人哈达开班授课,他的学生们出师后纷纷开设制作工坊,将产品远销海内外。传承人白玉昆创新设计“马鞍形”马头琴,融合文化符号与演奏需求,推动传统乐器走向现代舞台。

漫潵水稻种植技艺

漫潵水稻种植技艺是北方寒地稻作一种传统的水稻种植方式,最大的特点是“不育秧、不插秧、直接播种”,讲究用手撒籽均匀,传统的漫潵需要长期经验积累。

兴安盟有优质的水源和得天独厚的土壤环境,是世界公认的寒地水稻黄金带。当地结合乡村旅游开发“稻田观光”项目,游客可以在播种、收割等环节体验传统农耕的乐趣。依托于漫潵水稻种植技艺与现代智慧农业的结合,传统农耕智慧在新时代结出了更丰硕的果实。

乌力格尔

乌力格尔在蒙古语中意为“说书”,是蒙古族传统的口头说唱艺术,起源于明清时期。最初,民间艺人胡尔奇怀抱四胡,走村串户,用说唱的形式讲述《江格尔》等历史传说与民间故事。乌力格尔不仅是牧民娱乐消遣的方式,更承担着“传递历史、教化人心”的重要功能。

乌力格尔的表演技艺,在于“一人成戏”的感染力。说唱内容多为长篇故事,表演者需熟记数万字的台词,根据现场观众的反应灵活调整情节。同时,表演者需“身兼数职”,一边用四胡伴奏,一边用不同的声音、语气模仿男女老少、善恶角色,从英雄的豪迈到少女的温婉,皆能通过声音精准呈现。更重要的是,乌力格尔的语言充满草原特色,比喻生动、韵律优美,既能展现故事的跌宕起伏,又能传递草原的生活气息。

当下,乌力格尔正以“传统内核+现代形式”的方式吸引年轻群体,传承人开始创作反映现代草原生活的作品,从“乡村振兴中的牧民”到“草原生态保护故事”,让乌力格尔更贴近当下社会,以更丰富的形式走进大众生活。从一人一琴到多人伴唱,从草原毡房到国际舞台,乌力格尔用创新证明:传统曲艺也能很“潮”!

非遗不老,草原常青。9月20日20:00档,总台央视综合频道(CCTV-1),让我们和《非遗里的中国》一起走进兴安盟,领略草原非遗的厚重底蕴与创新活力!

普通人如何加杠杆炒股提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:10倍配资可以找谁代注册中国7月减持257亿美元美国国债至7307亿美元

- 下一篇:没有了